|

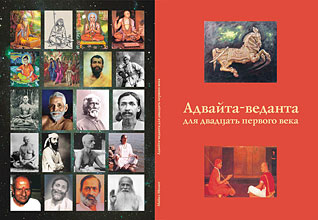

В августе 2006 года появилась новая книга серии «Джнянавакья»:

«Адвайта-веданта

для двадцать первого века»

«Джнянавакья» – это краткое изложение учения о недвойственности, Адвайта-веданты, обращенное к искреннему и серьёзному ученику, свободное от схоластики традиционного индуизма. Текст «Джнянавакья» не предназначен для чтения залпом и предполагает внутреннее осмысление шаг за шагом. Эта книга – для тех, кто хочет двигаться дальше, для кого познание Истины может стать или стало смыслом и содержанием жизни. Краткие афоризмы «Джнянавакья», приведённые в «Беседах о Невидимом», раскрыты во второй книге – «Адвайта-веданта для двадцать первого века», – которая более подробно останавливается как на исторической традиции, так и на живом, развивающемся учении современности. Третья книга этой серии, полностью посвящённая философским аспектам не-двойственного Откровения, в настоящее время готовится к публикации.

«Адвайта-веданта для двадцать первого века» – раскрывает философские основы Адвайта-веданты, делая акцент на том эволюционном потенциале, который имеет это учение для человеческой цивилизации сегодня. Подчёркнута глубинная взаимосвязь философии и этики Веданты с христианством и другими духовными традициями человечества. Подробно останавливаясь на спорных вопросах учения Адвайта-веданты, автор рассматривает их в русле классической, древней традиции. Многочисленные имена и высказывания известных учителей Веданты приведены в контексте исторического развития этого учения и готовят читателя к восприятию первоисточников. Тщательно подобранная санскритская терминология охватывает весь спектр ключевых понятий Веданты. Отдельная глава посвящена тому, как учение Веданты отражено в новейших богословских, философских и научных исследованиях, направленных на создание обобщающей, всеохватывающей картины мира, методологии познания и самопознания. Книга имеет красочную обложку, иллюстрации, 260 стр.

Учителя Веданты

(по книге «Адвайта-веданта для двадцать первого века»)

Шанкара, величайший ачарья Адвайта-веданты, живший в VIII в., странствующий проповедник, религиозный реформатор и поэт-бхакта, учению которого посвящены книги «Джнянавакья».

Рамануджа (ок. 1017 – 1137) – ачарья-проповедник «уточнённой Адвайты» (вишишта-адвайта), подчёркивавшей поклонение Богу и благочестие (Лакшми-сампрадайя или Шри-сампрадайя). Ничтожные частицы-души (дживы) неотличны сущностно от Единого, но отличаются своей незначительностью («количественно»); этим частичкам надлежит обратиться к воссоединению с Целым в любви – посредством очищения, упасаны и дхрува-анусмрити (неуклонного памятования). «Мостиком» между учениями Шанкары и Рамануджи была почти утраченная ныне Кумара-сампрадайя Нимбарки: двайта-адвайта (XI в.), последователи которой исповедовали кришна-бхакти, их главными местами поклонения были Вриндаван и другие дхамы центральной Индии.

Мадхва (1238 – 1317) – ачарья таттвавады или двайты (Брахма-сампрадайя), основанной на реальности и сущностном различии Бога, живых существ (джив) и материи, из которых Бог – независим, а дживы и материя – суть лишь раздробленное отражение Бога, жаждущее Его спасающей благодати. Предназначенные ко спасению души отвечают на зов Бога преданностью, вверением Ему себя. Мадхва оказал значительное влияние на последующих вайшнава-ачарьев (Мадхавендра Пури, Валлабха), став предшественником средневекового экстатического движения бхакти.

Валлабха (1478 – 1530), последний из великих ачарьев Веданты (Рудра-сампрадайя), основатель одного из направлений кришна-бхакти (пушти-марг), проповедовавший в Гуджарате и Андхра-Прадеше. Философски Валлабха опирается на учение шуддха-адвайта, связанное с именем Вишнусвами (прибл. 1200 – 1250): и Единый, и атомарные дживы, Его вечные слуги, – в равной степени вечны, чисты, совершенны. Последователи Валлабхачарьи подчёркивают семейный и наследственный путь распространения их учения, интимный, домашний характер поклонения Богу, упование лишь на Милость. Аскеза, монашество (санньяса) полностью отрицается.

Чайтанья Махапрабху (1486 – 1534), величайший из проповедников кришна-бхакти в Индии, известный как Кришна Чайтанья или Гауранга, возглавивший движение санкиртаны (экстатическое воспевание имени Божия) в Бенгалии и Ориссе. Учение Чайтаньи (ачинтья-бхедабхеда) и санкиртана – наиболее распространённая форма бхакти в настоящее время, после возрождения её в ХIX-ХХ в.в. (Бхактивинода, Бхактисиддханта и другие Гаудия-вайшнавы в Бенгалии, Муралидхара Свамигал в Тамилнаду, последователи Прабхупады по всей Индии и в странах Запада).

Рамакришна Парамахамса (1836 – 1886), бенгальский святой (адвайтин и кали-бхакта), учивший на основе своих экстатических Откровений о единстве джняны и бхакти, о равноценности всех истинных путей к Богу. Простота объяснений, спонтанность и живой опыт богообщения Рамакришны вызывали яростные нападки и презрение брахманов-фундаменталистов, но восхищало всех, кто жаждал обновления индуизма. Имя Рамакришны стало символом духовного возрождения Индии в ХIX-ХХ в.в., призывом к преодолению межрелигиозных усобиц, сектантской гордыни и предрассудков.

Свами Вивекананда (1863 – 1902), любимый ученик Рамакришны, положивший начало распространению Веданты в странах Запада, основатель «Миссии Рамакришны». Необычайно популярен в Индии, особенно в родной Бенгалии, как духовный лидер и реформатор, сделавший более чем кто бы то ни было для духовного пробуждения своей родины.

Свами Рама Тиртха (1873 – 1906), пламенный проповедник Адвайта-веданты в Индии, в Японии и в США, неизменно пребывавший в экстазе недвойственности. Родом из бедной брахманской семьи в Пенджабе (ныне Пакистан), он с детства отличался необычайной целеустремлённостью и усердием, шаг за шагом продвигаясь к совершенству. Отказавшись от лавров одарённого учёного-математика и преподавателя, он целиком посвятил себя богопознанию, служению и прославлению Единого.

Рамана Махарши (1879 – 1950), отшельник, в юности переживший откровение Атмана и пребывавший затем на горе Аруначала (Тамилнаду), где, после длительной уединённой аскезы, явил уникальную способность передачи джняны другим людям – как в молчании, так и в беседе. Любопытство, сентиментальность или книжную учёность своих собеседников Рамана обращал к первоисточнику всякой активности ума, призывая найти и познать исходное Я, первопричину всего. Ответы Раманы отличались необычайной ясностью и глубиной, дав рождение целой плеяде ярких учителей Адвайта-веданты, среди которых наиболее известен Хариванш Лал Пунджа, Пападжи (1910 – 1997), племянник Свами Рамы Тиртхи.

Шри Юктешвар Гири (1855-1936), учитель Веданты в традиции Бабаджи (крийя-йога), наследник знаменитого сиддха и наставника Шьяма Чарана Лахири Махасайя (1828 – 1895). В число учеников Лахири Махасайя входили также Панчанан Бхаттачарья, Брахмачари Кешавананда, Кебалананда, Пранабананда, Бхупендранатх Саньял, Тинкори Лахири и др. Среди учеников Юктешвара наиболее известны Йогананда (1893 – 1952) и Сатьянанда (1896 – 1971), которые оставили после себя несколько небольших, но серьёзных традиций (школ) крийя-йоги.

Ауробиндо Гхош (1872 – 1950), просветлённый революционер, поэт и философ; создатель нового ведантического пути, в котором оказались соединены волевое, медитативное восхождение, ступенчатое освоение сверхсознания и эволюционное учение о человеке будущего. В 1926 году возник ашрам в Пондишерри, обитель безмолвного уединения, где духовный опыт Ауробиндо и Матери обрёл форму «интегральной йоги» – всецелой самоотдачи сходящей свыше благодатной Силе, очищающей, преображающей и глубины сознания, и саму клеточную структуру тела.

Шивананда Сарасвати (1887 – 1963), оставив успешную карьеру врача, прибыл в 1924 году в Ришикеш, где, после десятилетия аскезы, йогической практики и личного служения людям, основал школу, которой суждено было стать крупнейшей и наиболее уважаемой йогической традицией современности, укоренённой в Веданте. Ученик Вишвананды Сарасвати. В учении Шивананды воссоединились все традиции Веданты: философия Адвайта-веданты, аштанга-йога, служение людям (самадж-сева), акханда-махамантра-киртана (экстатическое воспевание имени Божия) в традиции Чайтаньи

Свами Чинмайянанда (1917 – 1993), подвижник и апостол Адвайта-веданты, ученик Шивананды и свами Тапована из Уттаркаши, самоотверженный проповедник, трудившийся по 18 часов в день и основавший множество центров «Миссии Чинмайя» в Индии и в странах Запада. Автор более 35 книг по Адвайта-веданте, инициатор бесчисленных социальных проектов в области образования и здравоохранения, посвятивший себя распространению истинной джняны по всему миру.

Кришна Менон (1883-1959), принявший от учителя имя Атмананда, долгое время совмещал труд правительственного чиновника и духовную практику. Пройдя по указанию своего таинственного учителя, известного как Йогананда из Калькутты, путём бхакти и йоги, Кришна Менон обратился к пути джняны, и его совершенство в джняна-садхане привлекало к нему учеников со всей Индии и из Европы. Его безупречность и пунктуальность, как в мирских делах, так и в передаче джняны, его неизменное пребывание в не-двойственном сознании Атмана, его совершенное смирение в семейной жизни и в наставничестве, – снискали ему славу одного из величайших учителей Адвайты ХХ в.

Свами Рама (1925 – 1996), один из известнейших проповедников Адвайта-веданты и йоги в США, родом из северной Индии, провёл детство и юность в общении с наставником Бенгали Баба (гималайская традиция Бабаджи). В течение трёх лет пребывал в монастыре Карвирпитхам (Шанкарачарья Шрингери Матх на юге Индии), после чего вновь вернулся в гималайские пещеры, откуда по указанию наставника направился для проповеди в Японию и США. В конце жизни, имея множество центров и учеников на Западе, вернулся в северную Индию, где направил все усилия на осуществление масштабных социальных проектов (больничный комплекс и медицинский учебно-исследовательский центр в районе Ришикеша и Харидвара).

Нисаргадатта Махарадж (1897 – 1981), известнейший мастер Адвайта-веданты, поражавший своей безупречной передачей того не-двойственного сознания, в котором пребывал постоянно. Мелкий лавочник из Бомбея воспринял от своего учителя Сиддхарамешвара (традиция «девяти натхов») видение Истины вне всякой зависимости от тела и переменчивых внешних обстоятельств. Записи его диалогов, полные афористично метких, всегда простых и безошибочных ответов на любые вопросы, стали классикой современной Адвайты.

Бхаджан (Харибхаджан) Брахмачари (1925 – 1992), с детства был окружён чудесами и предзнаменованиями. В дальнейшем он всячески принижал и скрывал свои сиддхи, о которых сохранилось множество упоминаний в рассказах учеников, но всячески подчёркивал значение бхакти-садханы: воспевание (бхаджан) и повторение (джапа) имени Божия. В видениях, на тонком плане Бхаджан Брахмачари пребывал в контакте и под опёкой Махайоги Баба Локенатха (1730 – 1890), одного из самых удивительных святых-чудотворцев Индии XIX в., обретшего Просветление в Гималаях в девяностолетнем возрасте и совершившего после этого множество пеших путешествий, чудес и аскетических подвигов. Учение Локенатха соединяло в себе проповедь любви и преданности Богу с призывом к сознательности в поступках, к развитию в себе совести и здравомыслия.

Эккирала Бхарадваджа (1938 – 1989), преподаватель в области английской литературы, агностик, обратившийся к Богу и к духовной практике после Откровения, пережитого на месте упокоения (самадхи-мандир) Ширди Саи Баба (г. Ширди, Махараштра) в 1963 г. Ревностный последователь Ширди Саи Баба, Эккирала посвящал свою жизнь песнопению (бхаджан), беседам со всё возраставшим множеством учеников, публикации книг. Участие во многих гуманитарных, благотворительных проектах, забота о приходивших к нему людях, безупречная семейная жизнь, серьёзное исследование духовного опыта с точки зрения современной философии и науки – всё это сделало жизнь Эккиралы Бхарадваджа образцом служения, которое приводит к совершенству и на пути джняны, и на пути бхакти. Ширди Саи Баба (1838 – 1918) – ещё один почитаемый святой-чудотворец и целитель Индии XIX в., живое воплощение брахма-джняны, не столько словами, сколько своей жизнью проповедовавший смиренное служение тем, кто страдает и нуждается в помощи.

Прахлад Чандра Брахмачари (1900 – 1982), бенгальский наставник бхакти, простотой и отсутствием книжной учёности, а также искренней любовью и вниманием к каждому собеседнику очень напоминающий Рамакришну. Брахман, прошедший в детстве и в юности через крайнюю нищету, Прахлад Чандра провёл длительное время, занимаясь в лесах и на берегу Ганги йогической практикой, где получил наставление от неведомого садху, которого почитает своим Гуру. Кали-бхакта, подобно Рамакришне, он обрёл наконец место храмового жреца в маленькой деревушке, где постепенно начали собираться ученики и сложился небольшой ашрам. До последних дней Прахлад Чандра вёл скромную и естественную жизнь, беседуя с приходящими к нему людьми и не считая себя чем-то особенным. Все окружающие наблюдали в нём проявления бхакти-бхавы, хотя сам он утверждал, что лишь совершает предписанные ритуалы и обычное поклонение.

|